2015年01月18日

2012年01月17日

どんどや

1月15(日)笈石地区、囲地区、1月14日上菅地区で

どんどやがありました。

笈石地区の写真Upします。

今年の場所は、「鳥越」です。鳥が山や谷を越えてきそうな丘です。

カッポ酒用の竹も準備されていました。写真では小さく見えますが

高さは1メートルくらいありました。

身体の前と後ろをしっかり火であぶり、風邪を引かずに健康でいられるように

みんなで祈願。

「おき」になるまで、餅を焼く準備をそれぞれはじめました。

竹の先に、餅網を針金でつるしています。これは、せいこさんのです^^

おでん、ホルモンの煮込み、お酒などが準備されみんなで頂きました。

子供達は、自分達だけで鳥肉のバーベキュー。

上手に焼いていた事にびっくしりました!

おきが出来てから、お餅を焼きました。

竹竿に餅がかけられて、ちょうど釣をしているようでした。

昔は、竹先を幾つかに割いて、直接お餅を刺して焼いたりしていましたが、今は

この釣スタイルが多いようです。

お餅を沢山たべて、みんな健康に過ごせますよう、今年もよろしくお願いいたします!

どんどやがありました。

笈石地区の写真Upします。

今年の場所は、「鳥越」です。鳥が山や谷を越えてきそうな丘です。

カッポ酒用の竹も準備されていました。写真では小さく見えますが

高さは1メートルくらいありました。

身体の前と後ろをしっかり火であぶり、風邪を引かずに健康でいられるように

みんなで祈願。

「おき」になるまで、餅を焼く準備をそれぞれはじめました。

竹の先に、餅網を針金でつるしています。これは、せいこさんのです^^

おでん、ホルモンの煮込み、お酒などが準備されみんなで頂きました。

子供達は、自分達だけで鳥肉のバーベキュー。

上手に焼いていた事にびっくしりました!

おきが出来てから、お餅を焼きました。

竹竿に餅がかけられて、ちょうど釣をしているようでした。

昔は、竹先を幾つかに割いて、直接お餅を刺して焼いたりしていましたが、今は

この釣スタイルが多いようです。

お餅を沢山たべて、みんな健康に過ごせますよう、今年もよろしくお願いいたします!

2011年12月12日

笈石地区藤家「先祖祭り」

今日は、菅笈石地区の藤家「先祖まつり」でした。

「藤家」と言っても藤だけの苗字はありません。

集まったのは、藤本家、藤田家、舛田家、村田家の4つの苗字の家の人たちです。

藤と田の付く家の人の先祖は同じ人?かもしれません。

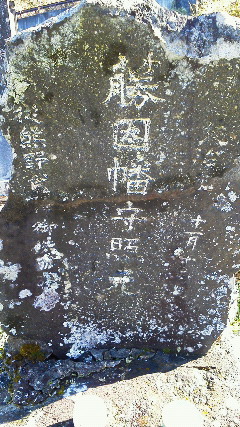

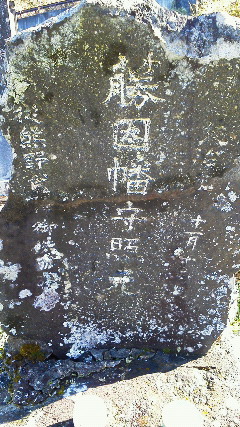

12時~の始まりでしたが、その前に先祖お墓にお参りしました。

笈石の一番高台にある「熊野宮」の一番近くにお墓はありました。

名前は、「藤因幡守照元」

建立は、文治(ぶんじ)元年11月12日。いつ頃のことかとネットで調べてみると、

文治元年は1185年だそうです。

名前の横には、「従熊野伐(代)御供」?と見えました。

やはり熊野宮と関係の深い人だったのだと思います。

このお墓から見える景色は、それは眺めが良い景色です。

杉の植林が大きくなる前は、遠くに阿蘇の外輪山や高岳や根子岳も見えていたと思います。

お墓にお参りしたあとは、座元の藤本さん宅へ向かいました。

すでに、それぞれの家の方達は集まっていらっしゃいました。

今は、みんな別々の家に住んでいるのに、こうやって一人のご先祖様の

お祭りをすると、一体感が生まれて今までよりもっと近しい感じがして

不思議でした。なんとなく温かい気持ちになりました。

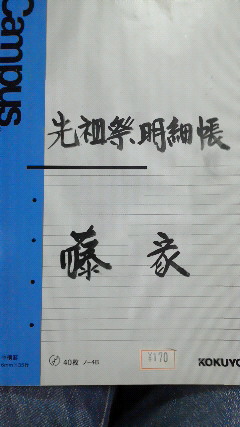

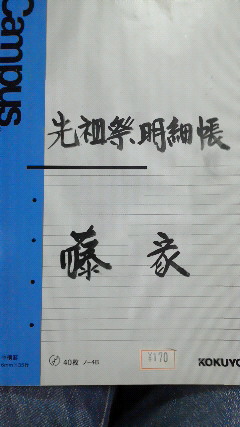

先祖まつりの記録帳もあり、開催日と座元、参加者、集めたお金、

持ち寄ったお米や寄贈の御酒の記録がありました。

昔から、藤家の先祖まつりは12月12日に決まっていたそうです。

そういえば、ご先祖様のお墓には文治元年11月12日と書いてあり、

旧暦でいうと今日12月12日は旧暦11月18日にあたりますので

お墓の建立記念にずっと昔から行われていたのではないかと思いました。

文治(ぶんち)元年とは、どんな時代か気になり調べてみたところ、、

文治元年11月28日には「文治の勅許」と言って、朝廷が源頼朝の要請に基づき、諸国への守護地頭の設置を

認めた。また、文治5年7月 源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼし、陸奥、出羽を勢力下に入れた。

頃だそうです。

その頃、このお墓が立てられたということは、その前からこの地域に

ご先祖様たちは住んでいらっしゃったことになります。

なんかすごい!と思いました。

集まったおじちゃんおばちゃん達のお話の中に、昔のお墓は方角を見て建てて

いたから、変なところにいろいろある、という話を聞きました。

田んぼの真ん中にあるとお花をお供えするのは収穫後~田植えまでだったり、

よその家の後ろにあったり、、田んぼの畦にあったりしたそうです。

そして、あちこちにある神様を祭った小さい石碑などもたくさんあります。

土の神様、水神さん、火の神さん、風神さん、荒神さん、田の神さん、

大日如来さん(牛の神様)、弁財天、観音さん、天神さん、権現さん等、

まだまだあります。昔は、神様への感謝のお祭りが今よりもっともっと

たくさんあったそうです。

日々感謝と謙虚な気持ちでこの土地を守りながら

生活してこられたご先祖様に心から感謝しました。

今日のお料理は、、センター(地元ではAコープくらしのセンターをこう呼びます。)

から配達していただいたお弁当と、

お吸い物や、どんぶり物:ほうれん草の和え物、白菜の白和え、こんにゃく炒め、柚子の砂糖まぶし、椎茸のからし味噌和え、酢和え(すわい)がありました。秋に収穫した農産物でお祝いするようにちゃんと800年以上も前から日程を設定してあるのがすごい!と思いました。今日は私にとって、新しい出会いの一日となりました。

「藤家」と言っても藤だけの苗字はありません。

集まったのは、藤本家、藤田家、舛田家、村田家の4つの苗字の家の人たちです。

藤と田の付く家の人の先祖は同じ人?かもしれません。

12時~の始まりでしたが、その前に先祖お墓にお参りしました。

笈石の一番高台にある「熊野宮」の一番近くにお墓はありました。

名前は、「藤因幡守照元」

建立は、文治(ぶんじ)元年11月12日。いつ頃のことかとネットで調べてみると、

文治元年は1185年だそうです。

名前の横には、「従熊野伐(代)御供」?と見えました。

やはり熊野宮と関係の深い人だったのだと思います。

このお墓から見える景色は、それは眺めが良い景色です。

杉の植林が大きくなる前は、遠くに阿蘇の外輪山や高岳や根子岳も見えていたと思います。

お墓にお参りしたあとは、座元の藤本さん宅へ向かいました。

すでに、それぞれの家の方達は集まっていらっしゃいました。

今は、みんな別々の家に住んでいるのに、こうやって一人のご先祖様の

お祭りをすると、一体感が生まれて今までよりもっと近しい感じがして

不思議でした。なんとなく温かい気持ちになりました。

先祖まつりの記録帳もあり、開催日と座元、参加者、集めたお金、

持ち寄ったお米や寄贈の御酒の記録がありました。

昔から、藤家の先祖まつりは12月12日に決まっていたそうです。

そういえば、ご先祖様のお墓には文治元年11月12日と書いてあり、

旧暦でいうと今日12月12日は旧暦11月18日にあたりますので

お墓の建立記念にずっと昔から行われていたのではないかと思いました。

文治(ぶんち)元年とは、どんな時代か気になり調べてみたところ、、

文治元年11月28日には「文治の勅許」と言って、朝廷が源頼朝の要請に基づき、諸国への守護地頭の設置を

認めた。また、文治5年7月 源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼし、陸奥、出羽を勢力下に入れた。

頃だそうです。

その頃、このお墓が立てられたということは、その前からこの地域に

ご先祖様たちは住んでいらっしゃったことになります。

なんかすごい!と思いました。

集まったおじちゃんおばちゃん達のお話の中に、昔のお墓は方角を見て建てて

いたから、変なところにいろいろある、という話を聞きました。

田んぼの真ん中にあるとお花をお供えするのは収穫後~田植えまでだったり、

よその家の後ろにあったり、、田んぼの畦にあったりしたそうです。

そして、あちこちにある神様を祭った小さい石碑などもたくさんあります。

土の神様、水神さん、火の神さん、風神さん、荒神さん、田の神さん、

大日如来さん(牛の神様)、弁財天、観音さん、天神さん、権現さん等、

まだまだあります。昔は、神様への感謝のお祭りが今よりもっともっと

たくさんあったそうです。

日々感謝と謙虚な気持ちでこの土地を守りながら

生活してこられたご先祖様に心から感謝しました。

今日のお料理は、、センター(地元ではAコープくらしのセンターをこう呼びます。)

から配達していただいたお弁当と、

お吸い物や、どんぶり物:ほうれん草の和え物、白菜の白和え、こんにゃく炒め、柚子の砂糖まぶし、椎茸のからし味噌和え、酢和え(すわい)がありました。秋に収穫した農産物でお祝いするようにちゃんと800年以上も前から日程を設定してあるのがすごい!と思いました。今日は私にとって、新しい出会いの一日となりました。

2011年11月15日

白谷神社しめ縄準備はじまりました。

毎年11月20日は、菅村白谷阿蘇神社の大祭です。地元「長寿会」でしめ縄をつくり、お正月を迎える準備をします。

材料の藁は、もち米の藁を使います。色がとても綺麗に出るからです。まが(参照:http://sugecco.blog136.fc2.com/blog-entry-27.html)で、藁をすぐったあと、綺麗に揃えていきます。

神社にかけますので、大きく作ります。今年は軽トラを利用して綯われたようです。

どこかに、作り方が書いてあるわけでもありませんが、みんな黙々と作業を進めていらっしゃいました。「伝統の技」です。

左側からなっていくようです。半分くらい完成。

午後からはじめて、3時くらいにはだいたいの形が出来ました。

最後に、綯ったところから出ている藁をはさみで切り整えて完成です。明日、神社にかけに行くそうです。

材料の藁は、もち米の藁を使います。色がとても綺麗に出るからです。まが(参照:http://sugecco.blog136.fc2.com/blog-entry-27.html)で、藁をすぐったあと、綺麗に揃えていきます。

神社にかけますので、大きく作ります。今年は軽トラを利用して綯われたようです。

どこかに、作り方が書いてあるわけでもありませんが、みんな黙々と作業を進めていらっしゃいました。「伝統の技」です。

左側からなっていくようです。半分くらい完成。

午後からはじめて、3時くらいにはだいたいの形が出来ました。

最後に、綯ったところから出ている藁をはさみで切り整えて完成です。明日、神社にかけに行くそうです。