2011年12月31日

何羽いる?!

軽トラで帰宅すると、庭のバラの木にたくさんの鳥が!

夕方の薄暗い中で、よく見てみると「スズメ」達でした。

それも、たくさん。スズメを久しぶりに見たので、

家の中へカメラを取りに戻り、精一杯近づいて

一枚とりました。

シャッターを切ったら、シャッター音とフラッシャーで

バサバサと飛び立っていきました。

この木の中に、何羽いると思います^^?

夕方の薄暗い中で、よく見てみると「スズメ」達でした。

それも、たくさん。スズメを久しぶりに見たので、

家の中へカメラを取りに戻り、精一杯近づいて

一枚とりました。

シャッターを切ったら、シャッター音とフラッシャーで

バサバサと飛び立っていきました。

この木の中に、何羽いると思います^^?

2011年12月30日

餅つき大会(オーナー田メンバーによる)

今年も毎年恒例のオーナー田メンバー餅つき大会!

が行われました。

オーナーのかた達と、地元の人が数名手伝って杵でつきます。

昨年は、雪の中震えながらの餅つきでしたが今年は天気もよく、

ポカポカしながらつけたそうです。

杵でついた粘りのある美味しいお餅をお供えし、食し、

健康・長寿を祈願しましょう!

二人で、リズム良く交互につきます。手混ぜは時々ですね^^

つきあがったお餅を台に乗せ、ちぎります。

ちぎったお餅をせっせと丸めていきます。

全部で、10窪つきましたので、交代でやらないと無理です^^;

力を込めて、心も込めてついたお餅は美味しい!!

こちらでは、もち米を蒸す準備。

出来たお餅は、まず子供達が味見しました!

美味しすぎて、思わず出たピース

が行われました。

オーナーのかた達と、地元の人が数名手伝って杵でつきます。

昨年は、雪の中震えながらの餅つきでしたが今年は天気もよく、

ポカポカしながらつけたそうです。

杵でついた粘りのある美味しいお餅をお供えし、食し、

健康・長寿を祈願しましょう!

二人で、リズム良く交互につきます。手混ぜは時々ですね^^

つきあがったお餅を台に乗せ、ちぎります。

ちぎったお餅をせっせと丸めていきます。

全部で、10窪つきましたので、交代でやらないと無理です^^;

力を込めて、心も込めてついたお餅は美味しい!!

こちらでは、もち米を蒸す準備。

出来たお餅は、まず子供達が味見しました!

美味しすぎて、思わず出たピース

2011年12月29日

不思議な大根

畑から収穫してきた大根をよくみてみると、、

1本の大根に2茎ついていました。

大根は、種→芽→葉と成長して根っこもそれとともに大きくなり

ますが、2つの茎が根っこでくっついているのは

珍しいと思います。

それとも、知らないのは私だけ?!でしょうか^^;

菅の大根はみずみずしくて今が一番おいしいですが、

おススメはなんといっても生食です。

大根おろしは定番ですが、

食事の時間をはさんで出かけるときは、

ステッィクにカットして持っていくと、小腹が空いたときに

お菓子のようにサクサクッとカジれて、おいしくて便利です。

外食で野菜が少ないときは、野菜不足解消にもなります。

辛いかな?と思いましたが、茎の近くは辛味がありません。

水分補給にもなるし!

低カロリーですし^^

身体に優しい、優秀な携帯食材ですね!

1本の大根に2茎ついていました。

大根は、種→芽→葉と成長して根っこもそれとともに大きくなり

ますが、2つの茎が根っこでくっついているのは

珍しいと思います。

それとも、知らないのは私だけ?!でしょうか^^;

菅の大根はみずみずしくて今が一番おいしいですが、

おススメはなんといっても生食です。

大根おろしは定番ですが、

食事の時間をはさんで出かけるときは、

ステッィクにカットして持っていくと、小腹が空いたときに

お菓子のようにサクサクッとカジれて、おいしくて便利です。

外食で野菜が少ないときは、野菜不足解消にもなります。

辛いかな?と思いましたが、茎の近くは辛味がありません。

水分補給にもなるし!

低カロリーですし^^

身体に優しい、優秀な携帯食材ですね!

2011年12月20日

今朝は冷えました~^^;

久しぶりのUpです。

今朝は、すごい霜がおり、冷えました(>_<)

サッシ窓の内側にも水滴の氷が貼りついていました。

この冬初めてみましたので、写真Upします。

(朝9時でまだこんなに冷えています^^;)

外に暮らしている猫達も、寒そうです^^;

今朝は、すごい霜がおり、冷えました(>_<)

サッシ窓の内側にも水滴の氷が貼りついていました。

この冬初めてみましたので、写真Upします。

(朝9時でまだこんなに冷えています^^;)

外に暮らしている猫達も、寒そうです^^;

2011年12月12日

笈石地区藤家「先祖祭り」

今日は、菅笈石地区の藤家「先祖まつり」でした。

「藤家」と言っても藤だけの苗字はありません。

集まったのは、藤本家、藤田家、舛田家、村田家の4つの苗字の家の人たちです。

藤と田の付く家の人の先祖は同じ人?かもしれません。

12時~の始まりでしたが、その前に先祖お墓にお参りしました。

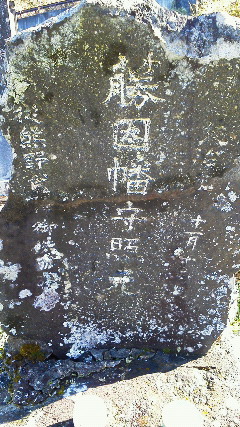

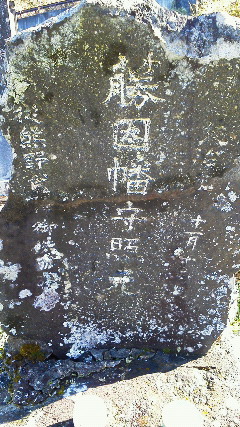

笈石の一番高台にある「熊野宮」の一番近くにお墓はありました。

名前は、「藤因幡守照元」

建立は、文治(ぶんじ)元年11月12日。いつ頃のことかとネットで調べてみると、

文治元年は1185年だそうです。

名前の横には、「従熊野伐(代)御供」?と見えました。

やはり熊野宮と関係の深い人だったのだと思います。

このお墓から見える景色は、それは眺めが良い景色です。

杉の植林が大きくなる前は、遠くに阿蘇の外輪山や高岳や根子岳も見えていたと思います。

お墓にお参りしたあとは、座元の藤本さん宅へ向かいました。

すでに、それぞれの家の方達は集まっていらっしゃいました。

今は、みんな別々の家に住んでいるのに、こうやって一人のご先祖様の

お祭りをすると、一体感が生まれて今までよりもっと近しい感じがして

不思議でした。なんとなく温かい気持ちになりました。

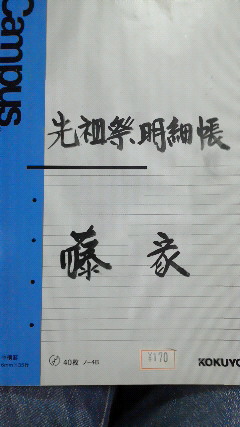

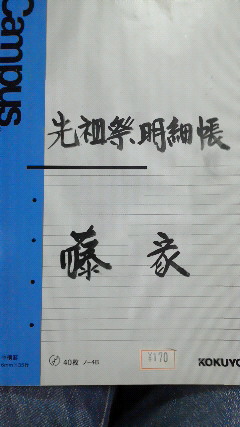

先祖まつりの記録帳もあり、開催日と座元、参加者、集めたお金、

持ち寄ったお米や寄贈の御酒の記録がありました。

昔から、藤家の先祖まつりは12月12日に決まっていたそうです。

そういえば、ご先祖様のお墓には文治元年11月12日と書いてあり、

旧暦でいうと今日12月12日は旧暦11月18日にあたりますので

お墓の建立記念にずっと昔から行われていたのではないかと思いました。

文治(ぶんち)元年とは、どんな時代か気になり調べてみたところ、、

文治元年11月28日には「文治の勅許」と言って、朝廷が源頼朝の要請に基づき、諸国への守護地頭の設置を

認めた。また、文治5年7月 源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼし、陸奥、出羽を勢力下に入れた。

頃だそうです。

その頃、このお墓が立てられたということは、その前からこの地域に

ご先祖様たちは住んでいらっしゃったことになります。

なんかすごい!と思いました。

集まったおじちゃんおばちゃん達のお話の中に、昔のお墓は方角を見て建てて

いたから、変なところにいろいろある、という話を聞きました。

田んぼの真ん中にあるとお花をお供えするのは収穫後~田植えまでだったり、

よその家の後ろにあったり、、田んぼの畦にあったりしたそうです。

そして、あちこちにある神様を祭った小さい石碑などもたくさんあります。

土の神様、水神さん、火の神さん、風神さん、荒神さん、田の神さん、

大日如来さん(牛の神様)、弁財天、観音さん、天神さん、権現さん等、

まだまだあります。昔は、神様への感謝のお祭りが今よりもっともっと

たくさんあったそうです。

日々感謝と謙虚な気持ちでこの土地を守りながら

生活してこられたご先祖様に心から感謝しました。

今日のお料理は、、センター(地元ではAコープくらしのセンターをこう呼びます。)

から配達していただいたお弁当と、

お吸い物や、どんぶり物:ほうれん草の和え物、白菜の白和え、こんにゃく炒め、柚子の砂糖まぶし、椎茸のからし味噌和え、酢和え(すわい)がありました。秋に収穫した農産物でお祝いするようにちゃんと800年以上も前から日程を設定してあるのがすごい!と思いました。今日は私にとって、新しい出会いの一日となりました。

「藤家」と言っても藤だけの苗字はありません。

集まったのは、藤本家、藤田家、舛田家、村田家の4つの苗字の家の人たちです。

藤と田の付く家の人の先祖は同じ人?かもしれません。

12時~の始まりでしたが、その前に先祖お墓にお参りしました。

笈石の一番高台にある「熊野宮」の一番近くにお墓はありました。

名前は、「藤因幡守照元」

建立は、文治(ぶんじ)元年11月12日。いつ頃のことかとネットで調べてみると、

文治元年は1185年だそうです。

名前の横には、「従熊野伐(代)御供」?と見えました。

やはり熊野宮と関係の深い人だったのだと思います。

このお墓から見える景色は、それは眺めが良い景色です。

杉の植林が大きくなる前は、遠くに阿蘇の外輪山や高岳や根子岳も見えていたと思います。

お墓にお参りしたあとは、座元の藤本さん宅へ向かいました。

すでに、それぞれの家の方達は集まっていらっしゃいました。

今は、みんな別々の家に住んでいるのに、こうやって一人のご先祖様の

お祭りをすると、一体感が生まれて今までよりもっと近しい感じがして

不思議でした。なんとなく温かい気持ちになりました。

先祖まつりの記録帳もあり、開催日と座元、参加者、集めたお金、

持ち寄ったお米や寄贈の御酒の記録がありました。

昔から、藤家の先祖まつりは12月12日に決まっていたそうです。

そういえば、ご先祖様のお墓には文治元年11月12日と書いてあり、

旧暦でいうと今日12月12日は旧暦11月18日にあたりますので

お墓の建立記念にずっと昔から行われていたのではないかと思いました。

文治(ぶんち)元年とは、どんな時代か気になり調べてみたところ、、

文治元年11月28日には「文治の勅許」と言って、朝廷が源頼朝の要請に基づき、諸国への守護地頭の設置を

認めた。また、文治5年7月 源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼし、陸奥、出羽を勢力下に入れた。

頃だそうです。

その頃、このお墓が立てられたということは、その前からこの地域に

ご先祖様たちは住んでいらっしゃったことになります。

なんかすごい!と思いました。

集まったおじちゃんおばちゃん達のお話の中に、昔のお墓は方角を見て建てて

いたから、変なところにいろいろある、という話を聞きました。

田んぼの真ん中にあるとお花をお供えするのは収穫後~田植えまでだったり、

よその家の後ろにあったり、、田んぼの畦にあったりしたそうです。

そして、あちこちにある神様を祭った小さい石碑などもたくさんあります。

土の神様、水神さん、火の神さん、風神さん、荒神さん、田の神さん、

大日如来さん(牛の神様)、弁財天、観音さん、天神さん、権現さん等、

まだまだあります。昔は、神様への感謝のお祭りが今よりもっともっと

たくさんあったそうです。

日々感謝と謙虚な気持ちでこの土地を守りながら

生活してこられたご先祖様に心から感謝しました。

今日のお料理は、、センター(地元ではAコープくらしのセンターをこう呼びます。)

から配達していただいたお弁当と、

お吸い物や、どんぶり物:ほうれん草の和え物、白菜の白和え、こんにゃく炒め、柚子の砂糖まぶし、椎茸のからし味噌和え、酢和え(すわい)がありました。秋に収穫した農産物でお祝いするようにちゃんと800年以上も前から日程を設定してあるのがすごい!と思いました。今日は私にとって、新しい出会いの一日となりました。

2011年12月11日

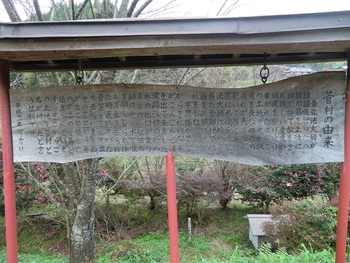

菅村の由来【上菅下案内板より】

昔、弘法大師が諸国巡業のため緑川筋を上流に向かって

旅をされ険しい堂免の坂道を登り巡り着かれたのが

この土地です。

坂道を長旅のため疲れがきて喉が渇いていても付近に水は無く

弘法大師は持っていた金剛杖で地面を三回つつかれました。

不思議やそこからきれいな水がこんこんと湧き出てきました。

(道路改修のため、水の出口が変わりました)

弘法大師はその水で喉を潤し暫く休んで立ち去られた時、

置いていた菅笠を忘れて立ち去られました。

その菅笠から芽が出て繁殖したのがこの菅草と伝えられています。

そこからこの土地を菅村と名が付いたと言う伝説です。

(平成11年1月吉日)

2011年12月07日

「菅地区」が紹介されました!【グリーンツーリズム】

菅地区が、(財) 都市農山漁村交流活性化機構の「グリーンツーリズムポータルサイト」に紹介されましたので、インフォメーションいたします。ホームページのトップの話題にのっています。是非、ご覧ください^^

グリーンツーリズムポータルサイト

http://www.ohrai.jp/gt/index.htmlで見てください。

グリーンツーリズムポータルサイト

http://www.ohrai.jp/gt/index.htmlで見てください。

2011年12月06日

「縁側カフェ」テレビ放映のお知らせ

昨日12月5日は、夕方から「TKU若っ人ランド」という番組へ紹介される「縁側カフェ」の収録がありました。

山都町のおススメスポットがいくつが番組で紹介されるそうですが、その中のひとつで縁側カフェも出るそうです。放映は、12月17日(土)16:00~です。見てくださいね~♪

収録場所は、桑ずり(くわずっ)のちよこさん宅でした^^

山都町のおススメスポットがいくつが番組で紹介されるそうですが、その中のひとつで縁側カフェも出るそうです。放映は、12月17日(土)16:00~です。見てくださいね~♪

収録場所は、桑ずり(くわずっ)のちよこさん宅でした^^